Dras. Mª Jose Broseta Prades y Elvira Smith Ferres.

Departamento de Anatomía. Facultad de Medicina y

Odontología (UNIVERSIDAD DE VALENCIA).

AMIGDALA: SINDROME DE KLÜVER-BUCY

Juan Emilio López Centelles.

Valencia a 23 de abril del 2008

Índice

- 1.- INTRODUCCIÓN AL SISTEMA LÍMBICO EMOCIONAL

- 1.1.- Perspectiva histórica

- 1.2.- Componentes

- 1.3.- Función

- 2.- AMÍGDALA: SÍNDROME DE KLÜVER – BUCY

- 2.1.- Amígdala (núcleos, aferencias y eferencias)

2.2.- Síndrome de Klüver-Bucy

- - Definición

- - Causas

- - Cuadro clínico

- - Pronóstico y tratamiento

- BIBLIOGRAFÍA

Agradecimientos

Debo agradecer este trabajo a mi madre, por ayudarme a buscar la

biografía, y también a mis profesoras de neuroanatomía, por facilitarme

la tarea a la hora de realizar este trabajo.

Palabras Clave

Límbico, Amígdala, Síndrome, Klüver-Bucy, Demencia.

1.- INTRODUCCIÓN AL SISTEMA LÍMBICO EMOCIONAL

1.1.- PERSPECTIVA HISTÓRICA

Los primeros estudios sobre el sistema límbico fueron desarrollados en

el siglo XIX por el neurólogo francés Pierre Paul Broca, quien fue el

primero señalar las relaciones existentes entre las emociones y lo que

denominó “le grande lobe limbique”, haciendo referencia a las

estructuras que rodeaban al diencéfalo y bordeaban así el córtex

(formación hipocampal, amígdala, circunvoluciones del cíngulo y

parahipocampal).En el mismo siglo, el neuroanatomista alemán Alois

Alzheimer observó la aparición de ovillos neurofibrilares y placas de

betaminoide en estas regiones asociadas a la demencia, estos cambios

eran especialmente notables en la formación hipocampal. Una vez

asentados estos conocimientos se establecieron relaciones entre el

lóbulo límbico y funciones cognitivas como el pensamiento, la memoria y

aspectos de nuestra personalidad. En 1937, James Papez, neuroanatomista

de la universidad de Cornell, descubrió el circuito hipocampo-mamilo-

talámico, y lo relacionó con los sistemas emocionales del cerebro, y

más adelante se vio que muchas de las estructuras identificadas por

Papez jugaban un papel importante en el aprendizaje, la memoria y la

cognición. (Martin, 2001, p.447).

1.2.- COMPONENTES

El concepto de sistema límbico se puede desarrollar desde dos puntos de

vista diferentes. Desde el punto de vista estructural está compuesto

por el lóbulo límbico, comprendiendo por el área subcallosa

(circunvoluciones paraolfatoria y paraterminal), la circunvolución

cingular, el istmo de la circunvolución cingular, la circunvolución

parahipocámpica y el uncus, el lóbulo límbico también incluye la

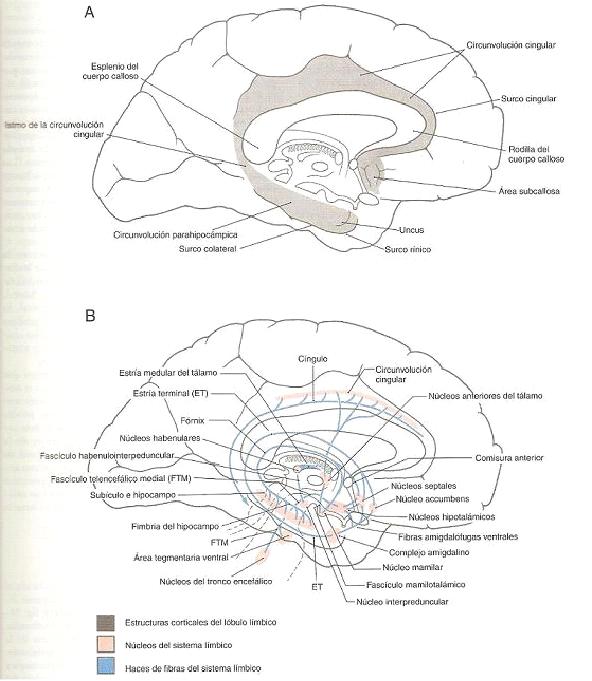

formación hipocámpica que queda en profundidad (ver fig. 1A). Desde el

punto de vista funcional comprende, además de las estructuras del

lóbulo límbico, núcleos y fascículos subcorticales, que en su conjunto

forman el sistema límbico. Estos núcleos son los núcleos septales y el

núcleo accumbens, varios núcleos del hipotálamo especialmente aquello

asociados al tubérculo mamilar, los núcleos del complejo amigdalino y

la sustancia innominada adyacente, y partes de tálamo, particularmente

los núcleos anteriores y dorsomedial. Otras estructuras conectadas con

el sistema límbico son los núcleos de la habénula, el área tegmentaria

ventral y la sustancia gris periacueductal. Otros estudiosos consideran

a la corteza prefrontal como un componente importante el sistema

límbico debido a su capacidad de influir sobre otras regiones

corticales y subcorticales de dicho sistema (Haines, 2007, p.494). Los

fascículos subcorticales comprenden haces de fibras eferentes del

sistema límbico como el fornix, la estría terminal, y la vía

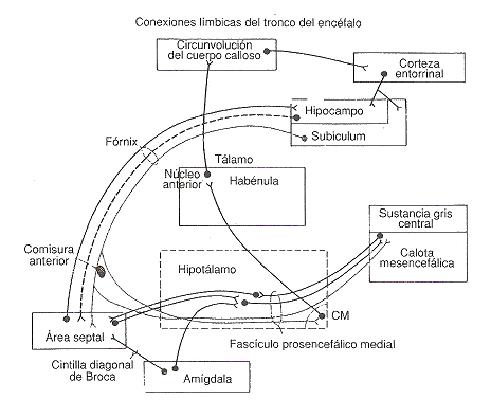

amigdalofuga ventral y el fascículo mamilofalámico de Vicq d’Azyr. (Ver

fig. 1B y 2).

1.3.- FUNCIÓN

Pese a que los estudiosos de esta materia no han llegado a un consenso

sobre las funciones del sistema límbico se sabe que influye en los

sistema neuroendocrino, regulación autónoma y motor somático. Además

existen dos estructuras subcorticales clave, la formación hipocampal y

la amígdala y cada una de ellas forma circuitos distintos y complejos

con el resto del encéfalo. Los circuitos hipocampales están formados

por distintas estructuras diencefálicas y telencefálicas, estos

circuitos son esenciales para consolidad la memoria a corto plazo en

memoria a largo plazo y para la memoria espacial, así veremos como en

el síndrome de Korsakoff, en el que se alteran dichos circuitos,

aparecen graves disfunciones neurológicas, como la pérdida de memoria.

Los circuitos de la amígdala al parecer intervienen básicamente en las

emociones y en sus expresiones conductuales como la furia, más adelante

veremos que con la perdida bilateral de esta estructura aparecen

alteraciones conductuales que constituyen el síndrome de Klüber-Bucy.

(Martin, 2001, p. 448).

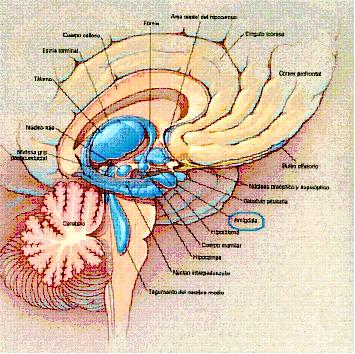

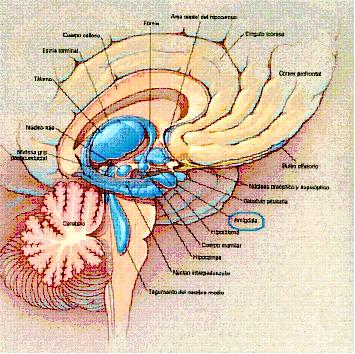

Fig. 1. Imagen anatómica de lóbulo límbico y las

circunvoluciones que lo componen (A). Esquema de las principales

estructuras que integran el sistema límbico con sus principales núcleos

y fascículos (B). (Haines, 2007, p.495).

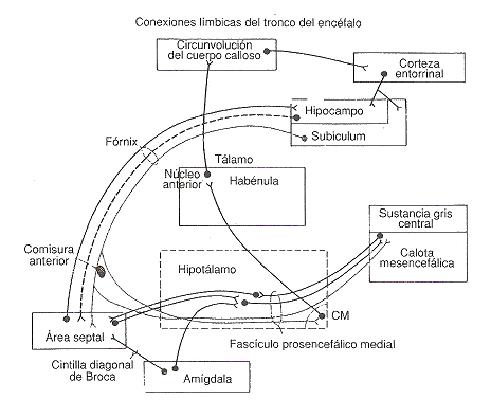

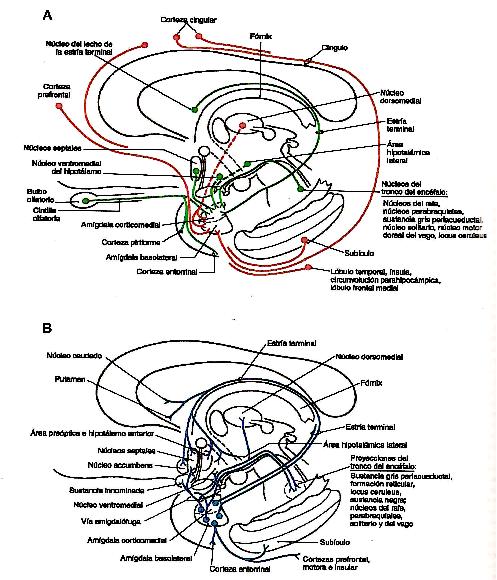

Fig. 2. Esquema de las principales conexiones entre las

diversas estructutras del sistema límbico. (Carpenter, 1994, p.359).

2.- AMÍGDALA: SÍNDROME DE KLÜVER – BUCY

2.1.- Complejo amigdalino (estructura, aferencias y eferencias).

- Introducción

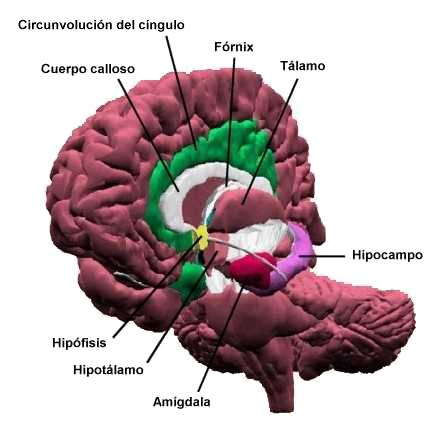

La amígdala (ver fig.3 y 4) es clave para nuestras experiencias

emocionales. De esta estructura subcortical dependen los estímulos a

los que respondemos, el modo en que están organizadas las respuestas

que manifestamos a estos estímulos así como las respuestas internas de

los órganos de nuestro cuerpo. Es como un gran integrador de aferencias

sensitivas para modular respuestas efectoras en relación al medio

externo e interno. En primates no humanos, tras lesión de la amígdala,

los objetos que representaban una amenaza dejan de provocar miedo, o no

se distinguen los objetos no comestibles de los comestibles. Por el

contrario, la estimulación eléctrica de la amígdala intacta según el

lugar concreto en el que se aplique evoca en los carnívoros diversas

reacciones viscerales y de defensa. (Martin, 2001, p.457).

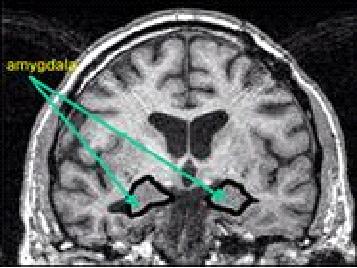

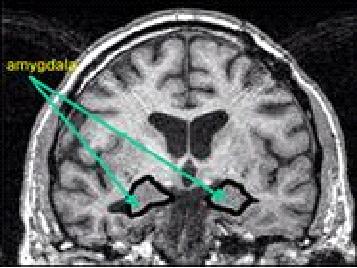

Fig. 3. Localización anatómica de la amígdala vista en corte

coronal en una resonancia magnética. (Möller T.B., 1996, p. 125)

- Estructura

El complejo amigdalino es un grupo de células nerviosas que se

encuentran en la parte dorsomedial del lóbulo temporal, profundo al

uncus. Queda inmediatamente rostral a la formación hipocámpica y al

extremo anterior del asta temporal del ventrículo lateral. El complejo

amigdalino está compuesto por varios núcleos que se sistematizan para

su estudio en un grupo basolateral y un grupo corticomedial (incluido

el núcleo central). El grupo basolateral tiene interconexiones con

estructuras corticales y el grupo corticomedial se relaciona más

íntimamente con el olfato. (Haines, 2007, p. 500).

De las aferencias y eferencias que a continuación nombramos se puede

extraer las diversas funciones que realizarán los diferentes núcleos.

Los núcleos basolatelales, asignan importancia emocional a los

estímulos, sus conexiones al hipocampo parecen ser importantes para

aprender el significado emocional de estímulos complejos o de su

contexto (martin, 2001, p. 457. ). El núcleo central recibe información

que llega desde el interior del cuerpo para modular la respuesta

visceral. Finalmente los núcleos corticomediales reciben información

olfatoria y regulan conductas relacionadas con el olfato como la sexual

o el apetito dependiendo de los olores percibidos (Martin, 2001, p.

458.).

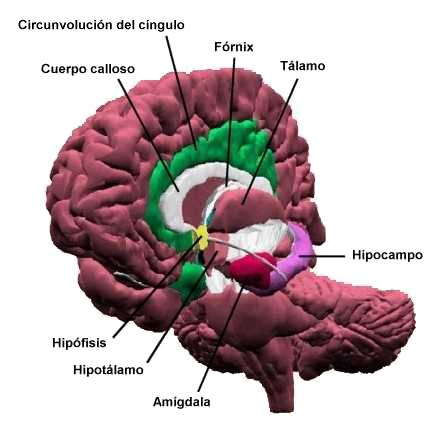

Fig. 4. Localización tridimensional de la formación amigdalina

en el cerebro humano. (Nolte J., Ph.D. 1995, p. 253)

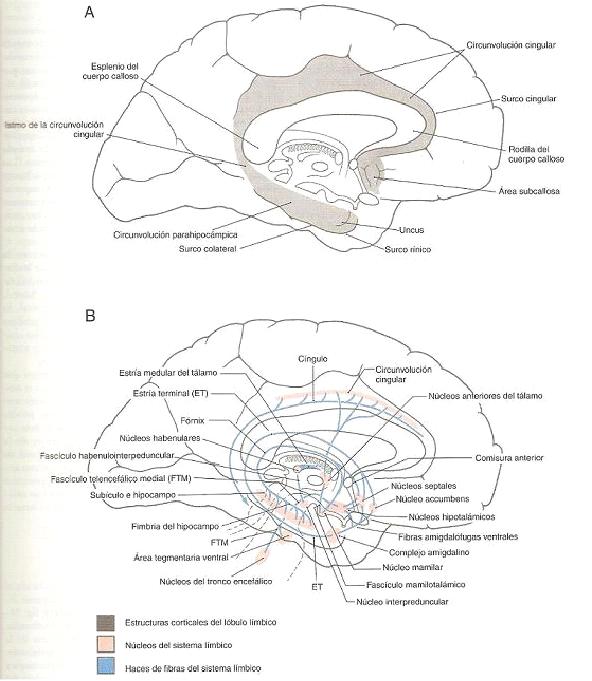

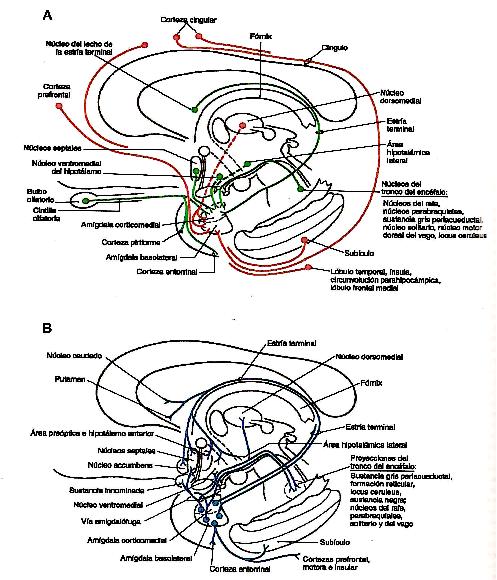

- Aferencias (ver fig. 5A)

El grupo basolateral recibe aferencias del tálamo, la corteza

prefrontal, las circunvoluciones cingular y parahipocámpica del lóbulo

temporal, la corteza de la ínsula y el subículo. Estas fibras

proporcionan información somatosensorial, visual y visceral al complejo

amigdalino. El grupo corticomedial recibe información olfativa, fibras

desde el hipotálamo (núcleo ventromedial, área hipotalámica lateral) y

desde los núcleos dorsomedial y medial del tálamo. Además este grupo

celular, en particular este núcleo central, recibe información

ascendente desde los núcleos del tronco del encéfalo que participan en

las funciones viscerales, como los núcleos parabraquiales, el núcleo

solitario y parte de la sustancia gris periacueductal, entre otros.

(Haines, 2007, p.501).

- Eferencias (ver fig. 5B)

Las dos vías principales del complejo amigdalino son la estría terminal

y la vía amigdalofuga ventral. La estría terminal es una haz de fibras

que se origina en las células del grupo corticomedial, durante la mayor

parte de su trayecto, este haz se encuentra en el surco entre el

núcleo caudado y el tálamo, acompañado por la ven terminal, a lo largo

de su longitud se asocia a unos agregados discontinuos de células que

en conjunto se denominan núcleo del lecho de la estría terminal. Este

haz se distribuye por varios núcleos del hipotálamo (los núcleos

preópticos, el ventromedial, el anterior y al área hipotalámica

lateral), el núcleo accumbens, los núcleos septales y las áreas

rostrales del núcleo caudado y del putamen. La vía amigdalofuga ventral

es el principal haz de fibras eferentes del complejo amigdalino. Esto

axones se originan tanto en el grupo basolateral como en el núcleo

central del grupo celular corticomedial, y siguen dos trayectorias

generales. Los axones que provienen en su mayor parte de las células

basolaterales adoptan una disposición medial a través de las sustancia

innominada (en la cual terminan algunas de sus fibras) para finalmente

hacer sinapsis en el hipotálamo y los núcleos septales. La sustancia

innominada da origen a una proyección colinérgica difusa hacia la

corteza cerebral. Es probable que estas fibras tengan un cometido en la

activación de la corteza cerebral como respuesta a estímulos

importantes desde el punto de vista conductual. Asimismo, las células

del grupo basolateral también proyectan de forma difusa hacia las

cortezas prefrontal, cingular, insular y temporal inferior. Otras

fibras, sobre todo las del núcleo central, giran en sentido caudal y

descienden de manera difusa por el tronco del encéfalo para terminar en

los núcleos viscerales (motor dorsal del vago), núcleos del rafe

(magno, oscuro, pálido) y otras áreas como el locus ceruleus, los

núcleos parabraquiales, y la sustancia gris periacueductal. La mayoría

de estas áreas del tronco del encéfalo que reciben información desde la

amígdala proyectan de nuevo hacia esta estructura. Otra ruta a través

de la cual las proyecciones del hipocampo y la amígdala influyen sobre

el tronco del encéfalo es la estría medular del tálamo. Este haz

transporta fibras de los núcleos septales (destino de las conexiones

amigdalinas e hipocámpicas) hacia los núcleos habenulares. A su vez

este último grupo de células da origen al fascículo

habenulointerpeduncular, que proyecta hacia al núcleo interpeduncular y

a otros puntos del mesencéfalo, como el área tegmentaria ventral y la

sustancia gris periacueductal. (Haines, 2007, p. 501)

Fig. 5. Representación esquemática de las aferencias y

eferencias del complejo anigdalino. (Haines, 2007,

p.502).

3.2.- SÍNDROME DE KLÜVER-BUCY

- Definición

El síndrome toma el nombre de Heinrich Klüver y Paul Bucy que en 1.937

extrajeron los lóbulos temporales a varios monos para determinar la

función de esta parte del cerebro. Las lesiones bilaterales del lóbulo

temporal que destruyen gran parte del complejo amigdalino producen una

serie de cambios conductuales llamados síndrome de Klüver-Bucy. Este

déficit se describió inicialmente en una serie de experimentos con

animales, pero también se ha observado en pacientes como consecuencia

de un traumatismo en el lóbulo temporal o de una intervención

quirúrgica contra la epilepsia en esa zona. El daño del complejo

amigdalino frecuentemente afecta porciones de las estructuras vecinas y

de la sustancia blanca que lo rodea, y su extensión hacia otras

estructuras puede contribuir al cuadro clínico. La lesión de la

amígdala y el hipocampo produce un déficit de memoria mayor que el que

se produce con el daño de cada una de estas estructuras por separado.

- Causas

La incidencia en humanos del síndrome suele ocurrir típicamente como

resultado de:

- - Lesiones quirúrgicas

- - Meningoencefalitis

- - Enfermedad de Pick: Demencia presenil progresiva caracterizada

por atrofia cerebral con predominio en los lóbulos frontal y temporal.

(Masson, 2001, p.402).

- - Encefalopatía anóxico-isquémica

- - Encefalitis por herpes simple

- - Neurocisticercosis

- - Traumatismo craneoencefálico con gliosis

- - Meningitis tuberculosa.

- Cuadro clínico

En general se puede decir que los pacientes con este transtorno son

mansos, pueden comer objetos no apropiados, presentan hiperoralidad

irrefrenable, y a veces contrastan con hipersexualidad, pérdida del

miedo, con irritabilidad e ira, todo esto vivido con placer.

Los síntomas típicos incluyen:

- Agnosia visual y puede también exhibir agnosia táctil y auditiva.

Este signo puede desdoblarse en astereognosia y prosopagnosia.

- Hiperoralidad o a olerlos, esto incluye objetos peligrosos o dañinos,

como una cerilla encendida.

- Hipermetamorfosis y reaccionar exageradamente a los estímulos

visuales.

- Placidez o apacibilidad.

- Hiperfagia aunque no tenga hambre, o comer objetos que no son

alimentos o alimentos inadecuados para su especie.

- Hipersexualidad incluyendo conversaciones impúdicas, vagos intentos

de contacto sexual y actividad autoerótica enormemente aumentada.

- Además de estos problemas previsibles los pacientes también pueden

experimentar amnesia, demencia o afasia, dependiendo de la extensión de

la lesión en el lóbulo temporal.

- Pronóstico y tratamiento

El pronóstico del síndrome de Klüver-Bucy es malo y la recuperación es

muy escasa en la mayoría de los pacientes, especialmente cuando la

patología originaria es la encefalitis herpética, que deja lesiones

irreversibles, o procesos metabolico-degenerativos progresivos. Hay

descripciones de presentación aguda del síndrome de Klüver-Bucy, la

mayoría de las veces tras un traumatismo craneal que afecta a ambos

lóbulos temporales, cuya sintomatología mejora considerablemente o

incluso llega a desaparecer tras un tiempo prudencial, que puede ir

desde unos días hasta unos meses e incluso 1 año, habiéndose

relacionado, en algunos casos, la mejoría con tratamiento farmacológico

con carbamazepina. Sin embargo, otros pacientes con síndrome de Klüver-

Bucy postraumático también se han recuperado de las manifestaciones del

síndrome en un tiempo muy breve con la administración de otras

sustancias, tales como fenobarbital y benzodiazepinas.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL

Cambier J., Masson M., Dehen H. Manual neurología. Barcelona:

Masson.

Carpenter. 1994. Neuroanatomia fundamentos. Madrid: Editorial

médica

panamericana S.A.

Haines D.E.. 2007. Principios de neurociencia. Madrid: Elsevier.

Harrison. 1998. Principios de medicina interna. Madrid: McGraw-

Hill.

Klüver H, Bucy PC: Preliminary analysis of functions of the temporal

lobes in monkeys. Arch Neurol Psychiatry 1939; 42:979–1000

Martin J.H. 2001. Neuroanatomía. Madrid: Prentice Hall.

Möller T.B., Reif E., 1996. Atlas de bolsillo de cortes anatómicos:

TC y RM. Madrid: Editorial Médica Panamericana

Nolte J., Ph.D. 1995. El cerebro humano: introducción a la anatomía

funcional. Madrid: Mosby / Doyma Libros.

Stewart JT: Carbamazepine treatment of a patient with Klüver-Bucy

syndrome. J Clin Psychiatry 1985; 46:496–497

Glosario de términos

- Agnosia visual: pérdida de la capacidad para reconocer objetos con la

vista.

- Astereognosia: incapacidad para reconocer objetos.

- Prosopagnosia: incapacidad para reconocer caras.

- Hiperoralidad: tendencia en exceso a examinar los objetos con la

boca.

- Hipermetamorfosis: compulsión de explorar a fondo el ambiente

cercano.

- Hiperfagia: el paciente puede comer excesivamente.

- Hipersexualidad: aumento de la conducta sexual.

Apéndice Biografico

- Paul Bucy, neuroanatomista, nació 13 de noviembre de 1904 en Hubbard,

Iowa y falleció el 22 de septiembre de 1992 en su ciudad natal.

- Heinrich Klüver, psicólogo, hijo de Wilhelm y Dorothes (Wübbers)

Klüver, nació el 25 de mayo de 1897 en Schleswig-Holstein, Alemania y

falleció el 8 de febrero de 1979 en Oak Lawn, Illinois, a la edad de 81

años.