|

Universidad de

Valencia

TRASPLANTE DE HOMOINJERTOS

Omar García Rodríguez

|

|

Universidad de

Valencia

TRASPLANTE DE HOMOINJERTOS

Omar García Rodríguez

|

Dedicado a los doctores

Martínez Soriano y Hernández Gil de Tejada

por hacer más amenas las largas

y tediosas horas de análisis de variables

con su humor e ingenio implacables.

“El hombre ha nacido,

no para resolver los problemas del universo,

sino para descubrir dónde empiezan los mismos,

y mantenerse después dentro

de los límites de lo comprensible”

Johann Wolfgang Goethe

En agradecimiento a los hospitales

Clínico Universitario y La Fe

por su colaboración en el aporte

de datos vitales sobre las características

de pacientes con cardiopatías agudas

y del registro de trasplantes de corazón.

No por menos, he de agradecer

a la Universidad de Valencia y en concreto

a la Facultad de Medicina y Odontología

por financiar el presente

proyecto de investigación.

Para descargar el documento de literatura gris pulsa en los siguientes links:

ÍNDICE

* Las palabras marcadas con un asterisco de superíndice están recogidas en el glosario de términos.

# Las palabras que contienen una almohadilla de superíndice se han incluido en el apéndice biográfico.

1. INTRODUCCIÓN

El trasplante de

tejidos cardiovasculares se

inició

en 1939 cuando Gross # reparó una coartación* de aorta con una arteria

humana conservada en antibióticos. En 1951, Dubost #, en París, utilizó

por primera vez un homoinjerto para la reparación de un aneurisma* de

aorta abdominal.

Después de estos hechos históricos,

se produjo una disminución

progresiva de la popularidad de los homoinjertos determinada por la

aparición de las prótesis vasculares textiles y las complicaciones de

los homoinjertos, principalmente la degeneración precoz con dilatación

o rotura, secundarias a una preservación que hoy se ha demostrado

inadecuada.

La década de 1960 está marcada

por el declive de los

homoinjertos vasculares y la introducción de los homoinjertos

valvulares cardiacos. Las primeras intervenciones quirúrgicas fueron

publicadas por Murray en 1956; sin embargo, el uso de los homoinjertos

valvulares cardiacos actuales se inició gracias a los éxitos publicados

por Ross # (Ross, 1962, 448-87) en 1962 (implante subcoronario de un

homoinjerto valvular aórtico esterilizado con antibióticos) y por

Barrat-Boyes #.

En 1987, O’Brien demostró una gran

función a medio plazo de los

homoinjertos criopreservados según la técnica desarrollada por él. Sus

contribuciones sentaron las bases de las técnicas empleadas en la

actualidad y generaron una transformación creciente en el procesamiento

y utilización del tejido humano, favoreciendo el desarrollo de los

bancos de tejidos.

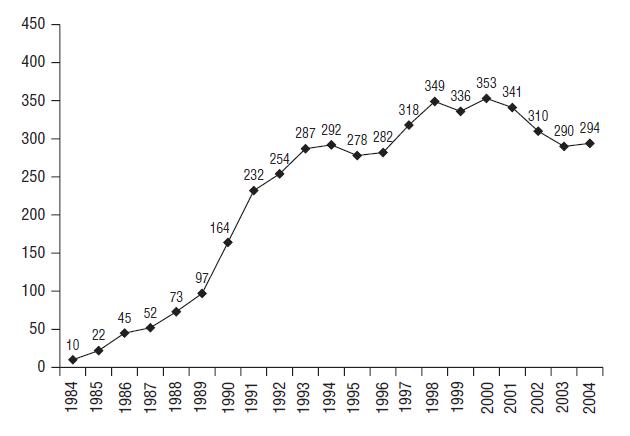

Figura 1. Número de trasplantes cardiovasculares por año en España. (Almenar et al., 2005, 1311)

En España,

desde hace ya unos años se han ido incluyendo estas novedosas técnicas

quirúrgicas y visto la eficacia de las mismas los trasplantes de tejido

humano cardiovascular han aumentado considerablemente desde la década

de los 80 (Figura 1).

¿Son los homoinjertos viables?

Probablemente no. En la viabilidad intervienen varios factores como el

endotelio* (Mañas, Casajús, 2000, 39-40), la matriz de colágeno y los

fibroblastos, la duración de la isquemia* caliente, la técnica de

disección, la esterilización con antibióticos y la preservación.

Es posible que se pueda obtener

cierta viabilidad tisular* si se realiza una criopreservación muy

rápida después de extraer el homoinjerto. En la descongelación pueden

hallarse células vivas pero rápidamente desaparecen, por lo que el

homoinjerto no puede considerarse viable (Revuelta, Herreros, 2000, 177-

182). Por otro lado, si el homoinjerto fuese viable sería necesaria la

compatibilidad AB0*.

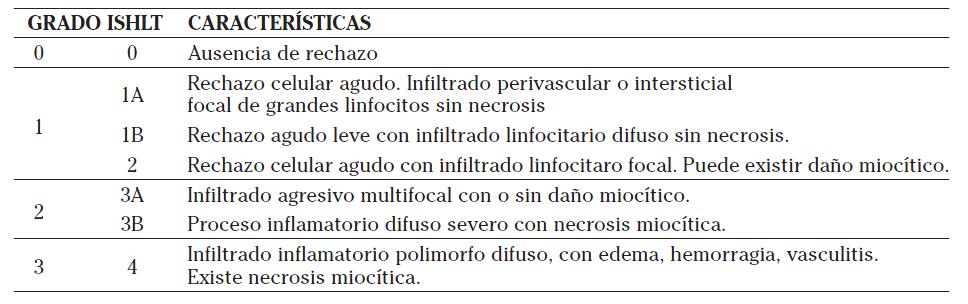

Por este motivo, el riesgo de

rechazo en los homoinjertos es muy elevado y puede darse a niveles muy

diversos (Tabla 1).

Tabla 1. Clasificación del rechazo celular. En la columna de la izquierda está la nueva clasificación de la ISHLT. (Ubilla et al., 2006, 71)

Los progresos

en la manipulación de los tejidos humanos, el desarrollo de la

criobiología, la cirugía cardiaca pediátrica, la imposibilidad de

conseguir una prótesis valvular cardiaca ideal y el tratamiento

quirúrgico de las infecciones cardiovasculares (endocarditis* sobre

válvula nativa o prótesis, aneurismas micóticos*, infecciones de

prótesis vasculares) han reintroducido el interés de utilizar

homoinjertos.

Así, en España, hay actualmente

seis bancos de homoinjertos en funcionamiento, uno de ellos en Valencia.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Definiciones

Es útil recordar los términos

básicos que se emplean en lo relativo al trasplante de tejido

cardiovascular:

El donante

Toda la actividad relativa a la

donación de tejido humano para trasplante se rige por el Real Decreto

411/1996 de 1 de marzo por el que se regulan las actividades relativas

a la utilización de Tejidos Humanos (BOE del 23 de marzo 1996).

La regulación sobre extracción y

trasplante de tejidos se halla en Real Decreto 2070/1999, de 30 de

diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención y

utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en

materia de donación y trasplante de órganos y tejidos (BOE núm. 3 del 4

de enero de 2000), que modifica el Real Decreto 426/1980, de 22 de

febrero, en desarrollo de la Ley 30/1979, sobre extracción y trasplante

de órganos.

Tipos de

donantes

Existen dos tipos de donantes:

Criterios de

selección

La evaluación del donante debe

estar de acuerdo con los estándares establecidos sobre la base de la

historia médico-social, examen físico, análisis sexológicos y

bacteriológicos y autopsia, si ésta se lleva a cabo. Los tejidos no

pueden ser extraídos de un donante vivo o cadáver en ninguna de las

condiciones siguientes:

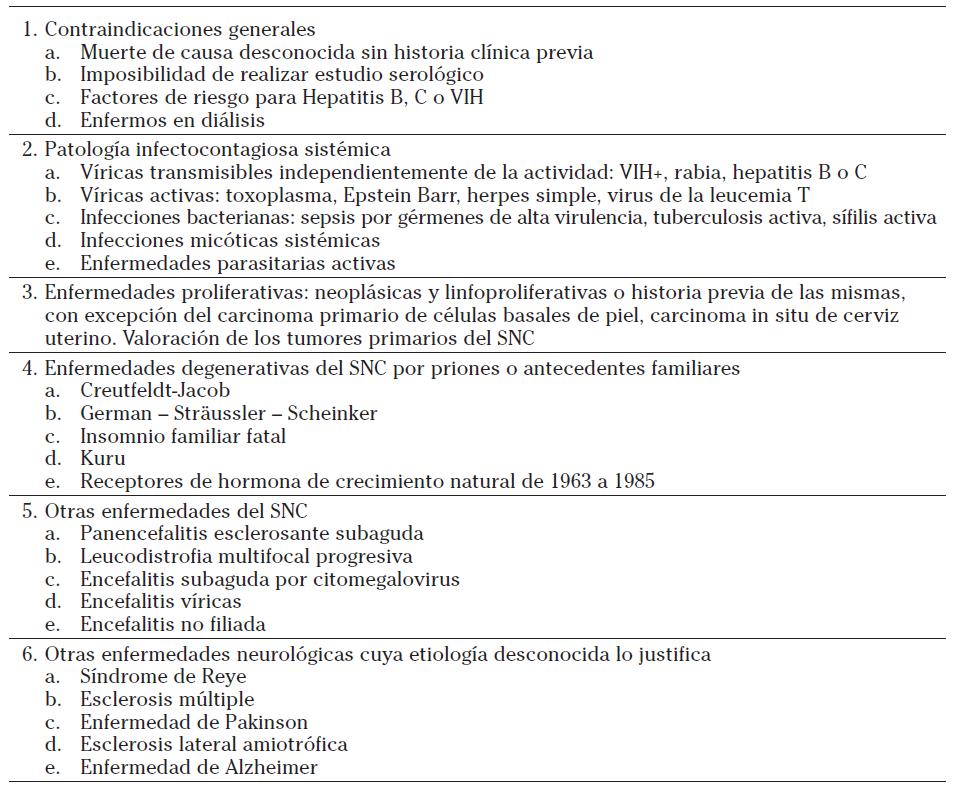

Tabla 2. Contraindicaciones absolutas para la donación de tejidos vasculares. Tabla de elaboración propia.

A estos criterios generales, es necesario añadir los criterios de exclusión específicos pediátricos. Los niños nacidos de madres con infección por VIH, o madres que cumplen con los criterios de exclusión anteriormente descritos, deben ser rechazados como donantes hasta que la infección por VIH pueda ser definitivamente excluida en el niño:

Extracción

La extracción se realiza siempre en

quirófano con técnica aséptica*. En los donantes vivos, se obtienen las

válvulas aórtica y pulmonar a partir de la pieza de cardiectomía del

receptor de trasplante cardiaco. En los donantes multiorgánicos con

diagnóstico de muerte según criterios neurológicos, la extracción del

corazón y segmentos vasculares se realiza después de la extracción de

los otros órganos (hígado, riñones, páncreas, pulmones). La extracción

del corazón y los segmentos vasculares en los donantes cadáveres se

realiza antes de la extracción de huesos.

A través de una esternotomía media

y laparotomía* xifopubiana se extraen:

Procesamiento en el

Banco de Tejidos

Disección y mediciones

La disección se realiza en la

cámara de flujo laminar*, con técnicas de asepsia. La inspección visual

permite detectar aquellos homoinjertos que presentan calcificaciones,

fracturas o ateromas* macroscópicos.

El cirujano debe ser muy estricto a

la hora de aceptar un tejido con apariencia defectuosa. Se registran el

diámetro y la longitud del segmento. La tasa de rechazo en los Bancos

de Tejidos es del 30% - 40% (Favaloro, Bertolotti, 2004, 82-84), lo que

indica la estricta aplicación del los criterios de aceptación.

Descontaminación

La descontaminación se lleva a cabo

en un baño de antibióticos y antifúngicos. De las pautas ensayadas, la

mayoría de los grupos utilizan estreptomicina* (10 ug/Kg) + penicilina

(50 UI/ml) + anfotericina B* (10 ug/Kg) durante 24 horas, al haberse

demostrado su eficacia y escasa toxicidad para el tejido. En España se

exige la descontaminación absoluta de bacterias aerobias y anaerobias,

así como hongos.

Criopreservación y

almacenamiento

Los homoinjertos se colocan en una

solución crioprotectora que incluye dimetil-sulfóxido al 10% y suero

bovino fetal. El proceso de criopreservación se realiza mediante un

programa que permite el enfriamiento inicial lento, a partir de 1 ºC

por minuto, durante los primeros 20 ºC. A partir de -20 ºC, se procede

al enfriamiento rápido, cuya duración total es de unos 80 minutos. Al

finalizar el proceso, las bolsas que contienen los homoinjertos se

colocan en nitrógeno líquido a -170 ºC.

Distribución

El final de todo el proceso es el

trasplante del tejido. Previamente al envío del homoinjerto, debe

comprobarse mediante cultivo, que la esterilidad de la muestra es

total, así como la negatividad de las serologías.

3. RESULTADOS

Cirugía valvular

Los homoinjertos valvulares

representan el 1,6% de las prótesis valvulares implantadas en Europa.

Su diseño se aproxima a la prótesis valvular ideal: perfil hemodinámico

óptimo, insonoridad, nula trombogenicidad* o hemólisis* y excelente

biocompatibilidad.

La técnica quirúrgica exige una

selección adecuada del injerto y una técnica adecuada para asegurar que

los beneficios descritos se mantengan en el receptor. Las técnicas son:

la subcoronaria y la sustitución de la raíz aórtica, aorta ascendente o

cayado aórtico si hay patología aórtica asociada. Estas técnicas son

más complejas y prolongadas, pero los progresos de la circulación

extracorpórea y las técnicas de protección miocárdica la han convertido

en intervenciones realizadas por un número creciente de cirujanos bien

entrenados, con una reducida mortalidad quirúrgica y excelentes

resultados a largo plazo (Favaloro, Bertolotti, 2004, 82-84; Schamún et

al., 2004, 85-91). No ha ocurrido esto en la enfermedad mitral, con

unos resultados pobres.

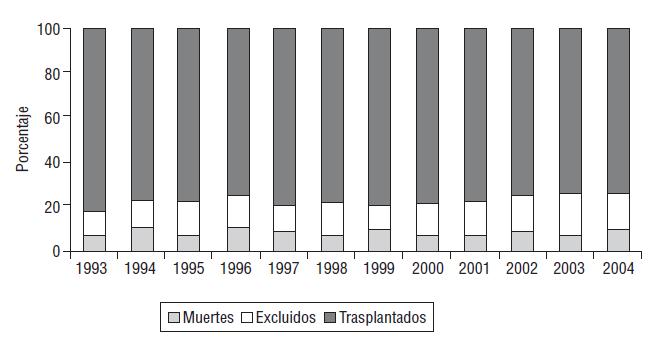

En España, la mortalidad quirúrgica

derivada de estas técnicas también es muy reducida como puede verse en

la Figura 2.

Figura 2. Distribución anual del porcentaje de pacientes trasplantados, fallecidos y excluidos de la lista de espera. (Almenar et al., 2005, 1313)

Los homoinjertos

valvulares son muy resistentes a la infección. Una indicación aceptada

es la cirugía de la endocarditis de la válvula aórtica, por la

resistencia del tejido biológico a la reinfección precoz y tardía.

Desde un punto de vista técnico, la sustitución de la raíz aórtica

completa permite reparar las complicaciones producidas por los

abscesos* del anillo aórtico*.

La prevalencia* de nueva

endocarditis sobre el homoinjerto es muy baja y en los hospitales que

disponen de Banco de Homoinjertos este tipo de válvulas son la primera

elección para el tratamiento de la endocarditis. Los homoinjertos no

son trombogénicos y no precisan anticoagulación en el postoperatorio

inmediato. Por ello, otra indicación aceptada es la sustitución

valvular aórtica asociada o no a la sustitución de la aorta ascendente

en pacientes con alto riesgo de anticoagulación.

La mayor experiencia de

implantación de homoinjertos en posición aórtica corresponde a O´Brien

en el Prince Charles Hospital # de Brisbane en Australia, con un

seguimiento de 29 años. El homoinjerto durante los primeros años de la

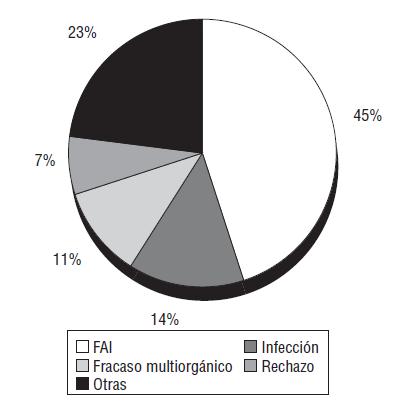

segunda década puede fallar por varios motivos (Figura 3), pero siempre

es menor en los homoinjertos criopreservados que en aquellos

conservados en antibióticos a 4 ºC. Sin embargo, las curvas de

supervivencia del homoinjerto se aproximan al final de la segunda

década.

Figura 3. Causas de la mortalidad precoz en pacientes con homoinjertos. FAI: fallo agudo del injerto. (Almenar et al., 2005, 1315)

La vida media de los

homoinjertos valvulares guarda una relación directa con la edad del

paciente. La vida media del homoinjerto en los pacientes mayores de 60

años supera los 20 años; mientras que en los pacientes menores de 20

años, más del 50% precisan la sustitución del homoinjerto durante los

10 primeros años del seguimiento (O’Brien et al., 2001, 334-345). Estos

resultados han hecho recobrar el interés por la operación de Ross.

En 1967, Ross describió por

primera vez la sustitución valvular aórtica utilizando un autoinjerto

de válvula pulmonar (Ross, 1967, 956-958). La operación de Ross

(sustitución de la válvula aórtica y raíz por un autoinjerto* pulmonar

y la restauración de la continuidad ventrículo derecho-arteria pulmonar

con un homoinjerto valvular pulmonar) aporta una válvula viable y

duradera, no antigénica, libre de trombo-embolismo* y que puede crecer

en los paciente pediátricos.

Aunque esta técnica es compleja con

tiempos quirúrgicos más prolongados, la mortalidad hospitalaria en los

registros es inferior al 3% y menos del 6% de los pacientes precisan

una reoperación durante los 10 primeros años de seguimiento (Birk et

al., 2004, 73-77). La principal causa de reoperación después de la

cirugía de Ross, es la insuficiencia aórtica* por dilatación del

autoinjerto pulmonar. Esta complicación se puede prevenir realizando

una anuloplastia* del anillo aórtico durante la primera cirugía o

asociando la sustitución de la aorta ascendente con la operación de

Ross.

Cirugía de las

cardiopatías congénitas

La reconstrucción del tracto de

salida de ventrículo derecho es ineludible cuando no existe

comunicación entre la arteria pulmonar y el ventrículo derecho; el

homoinjerto permite así comunicar el ventrículo derecho con la arteria

pulmonar. El éxito de esta técnica quedó demostrado cuando la Clínica

Mayo dio a conocer que tuvieron que sustituir las bioprótesis porcinas

implantadas en el tracto de salida de ventrículo derecho, durante el

periodo 1972-1982, antes de los 5 años de la implantación, con

intervalos inferiores a 2 años en la mayoría de los casos.

A partir de esta experiencia, en

todo el mundo se ha aceptado y demostrado que los homoinjertos

valvulares son los sustitutos de elección en estos niños (Revuelta,

Herreros, 2000, 177-182). La superioridad de los injertos pulmonares

sobre los aórticos para reconstrucción del tracto de salida de

ventrículo derecho queda demostrada con un 9% de homoinjertos exentos

de disfunción frente al 60% a los 7 años de seguimiento.

Las prótesis valvulares

mecánicas en niños han sido sustituidas por los homoinjertos valvulares

aórticos o la operación de Ross. En la operación de Ross, es importante

la implantación del autoinjerto pulmonar en forma de raíz aórtica, ya

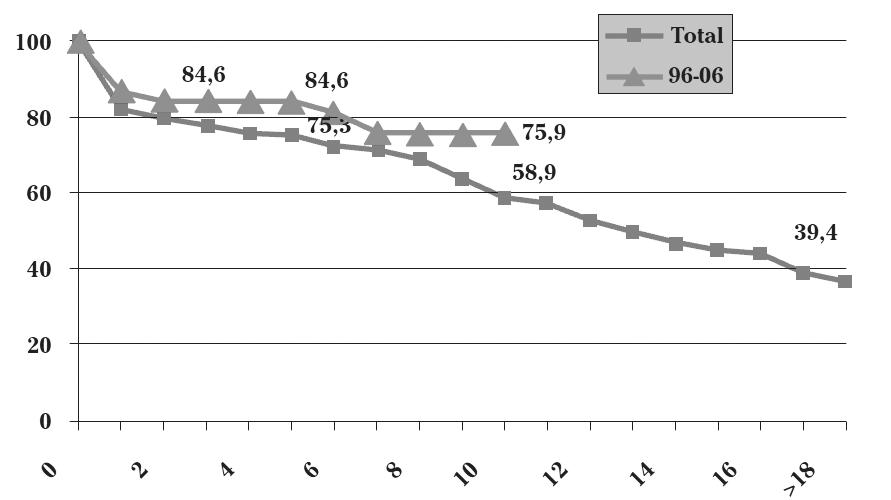

que así se conserva perfectamente la geometría valvular. En comparación

con la técnica ¨free hand¨, la curva de supervivencia actuarial

(Figura 4) libre de fallo estructural del homoinjerto es superior, no

por diferencia de la estructura biológica, sino de la estructura

anatómica de la raíz aórtica.

Figura 4. Curva de superivencia actuarial de los pacientes trasplantados desde 1984 hasta 2006 (Total) y en los 10 útlimos años (96-06). En las abcisas aparecen los años transcurridos desde la intervención. (Ubilla et al., 2006, 74)

La operación de Ross,

exige el reestablecimiento de la continuidad pulmonar con un

homoinjerto valvular pulmonar. Los resultados a medio plazo muestran

una excelente función del autoinjerto pulmonar, con capacidad de

crecimiento, y del homoinjerto pulmonar.

La experiencia de los

homoinjertos pulmonares para sustituir la válvula tricúspide o la

sustitución valvular mitral por homoinjertos mitrales es reducida, con

resultados variables porque no es en la actualidad una técnica

fácilmente reproducible, si tenemos en cuenta que se han realizado

menos de 200 intervenciones en EE.UU por 40 cirujanos diferentes. Es

necesaria más experiencia en cada centro antes de conseguir resultados

aceptables.

Cirugía arterial

Las indicaciones están relacionadas

con la patología o el tipo de intervención:

Otros segmentos

vasculares

La arteria iliaca y vena cava

criopreservada son utilizadas en el trasplante hepático como

alternativa a los segmentos vasculares del mismo donante hepático. La

arteria femoro-poplítea puede ser utilizada ante la falta de

disponibilidad de la vena safena interna cuando es preciso un injerto

con umbral de velocidad trombogénica bajo o ante infección protésica.

La vena safena criopreservada es

una alternativa en cirugía coronaria, ante la falta de injertos o

cirugía de urgencia inmediata, o en fístulas* aurículo-ventriculares

para hemodiálisis de pacientes con antecedentes de abordajes múltiples.

4. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN

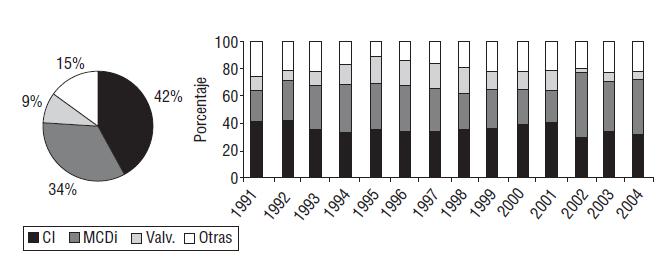

La ingeniería de tejidos parecía prometer la solución ideal desde que se introdujo este concepto al inicio de la década de 1990, pero todavía existen muchas incertidumbres sobre su aplicación clínica a medio plazo, pues según la base de la enfermedad que motiva al trasplante (Figura 5) las técnicas presentan matices diferentes.

Figura 5. Enfermedad de base que motiva al trasplante y su distribución anual. CI: cardiopatía isquémica. MCDi: mio-cardiopatía dilatada idiopática. Valv.: valvulopatías. (Almenar et al., 2005, 1312)

Los homoinjertos

valvulares han logrado ser la prótesis valvular de elección en las

endocarditis de la válvula aórtica, pacientes con contraindicación a la

anticoagulación y pacientes jóvenes con valvulopatía aórtica que se

pueden beneficiar de la operación de Ross. Los homoinjertos son los

sustitutos de elección para la reconstrucción del tracto de salida de

ventrículo derecho y una opción válida para la reconstrucción arterial

compleja.

Aunque no hay todavía evidencia

científica, los resultados parecen demostrar que la tasa de

complicaciones relacionadas con los homoinjertos arteriales es baja.

Los aspectos técnicos de la implantación son fáciles de aprender sin

requerir una curva de aprendizaje prolongada y las dificultades

técnicas.

Del mismo modo, hemos de considerar

la rehabilitación e independencia del paciente postoperatorio, teniendo

en cuenta la nutrición hospitalaria (Casado, 2005, 22-24), los

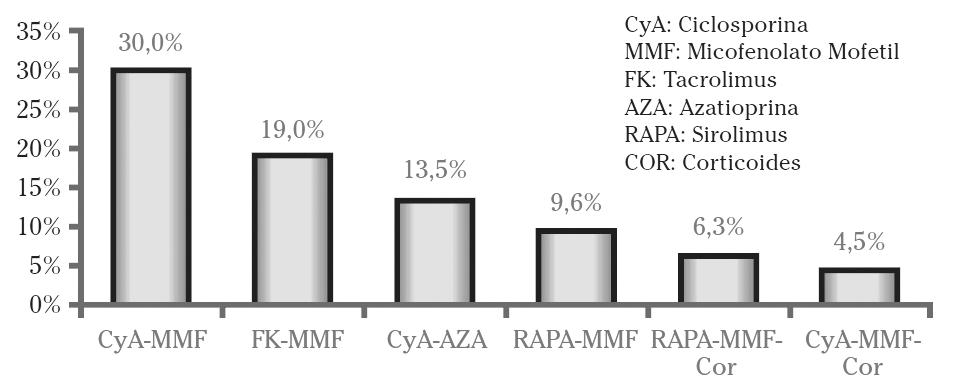

posteriores tratamientos (Figura 6) y los nuevos estilos de vida, pues

variarán a la alza o a la baja la mortalidad derivada de las

intervenciones quirúrgicas.

Figura 6. Tratamiento acutal de los pacientes trasplantados. (Ubilla et al., 2006, 68)

5. BIBLIOGRAFÍA

Almenar L. et al.

2005. Registro español de trasplante cardiaco. XVI Informe oficial de

la sección de insuficiencia cardiaca, trasplante cardiaco y otras

alternativas terapéuticas de la sociedad española de cardiología (1984-

2004). Revista Española de Cardiología, 58, 11: 1310-7.

Arbatli H. et al. 2003.

Management of infected graft mycotic aneurysms of the aorta using

cryopreserved homograft. Cardiovascular Surgery, 11, 7: 257-263.

Birk E. et al. 2004. The Ross

procedure as the surgical treatment of active valve endocarditis.

Journal of Heart Valve Disease, 13, 1: 73-77.

Casado D. 2005. Recomendaciones

nutricionales para el paciente trasplantado de corazón. Enfermería en

cardiología, 34, 1: 22-24.

Favaloro R., Bertolotti A.

2004. Homoinjertos valvulares: estado actual. Revista Argentina de

Cirugía Cardiovascular, 2, 3: 82-84.

Mañas A., Casajús G. 2000.

Disfunción endothelial en el corazón trasplantado. Enfermería de

cardiología, 19, 1: 39-41.

O’Brien M. et al. 2001. The

homograft aortic valve: a 29-year, 99.3% follow up of 1.022 valve

replacements. Journal of Heart Valve Disease, 10, 5: 334-345.

Revuelta J., Herreros J. 2000.

Avances en cirugía cardiaca. Barcelona: Ediciones Uriach.

Ross D. 1962. Homograft

replacement of the aortic valve. Lancet, 2, 1: 448-87.

Ross D. 1967. Replacement of

aortic and mitral valve with pulmonary autograft. Lancet, 2, 2: 956-958.

Schamún C. et al. 2004.

Creación de un banco de homoinjertos en el Instituto del Corazón

Hospital Privado del Sur, Bahía Blanca. Revista Argentina de Cirugía

Cardiovascular, 2, 1: 85-91.

Ubilla M. et al. 2006.

Trasplante cardiaco. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 29, 2: 63-

78.

BIBLIOGRAFÍA

COMPLEMENTARIA

Anne B., Anne E. 2003. Libro de

laboratorio de Anatomía y Fisiología. Barcelona: Editorial Paidotribo.

Evaristo C. et al. 2005. Daño

por isquemia-reperfusión durante el trasplante cardíaco experimental.

Evaluación del papel citoprotector de la trimetazidina. (En línea)

Revista Española de Cardiología. Disponible en: http://www.revespcardiol.org/cardio/ctl_servlet?

_f=40&ident=13078131

Sánchez D. 1994. Estudio del

flujo de la vena cava superior en la evaluación ecocardiográfica del

rechazo agudo del trasplante cardiaco. Tesis doctoral. Facultad de

Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

6. GLOSARIO

Absceso.

Acumulación de pus en los tejidos orgánicos internos o externos,

circundados por una inflamación o hinchazón.

Aneurisma. Dilatación

anormal de un sector del sistema vascular o de la pared del ventrículo

izquierdo del corazón como consecuencia de un infarto de miocardio.

Anfotericina B. Fármaco

o medicamento empleado en las infecciones por hongos, por lo que

presenta propiedades antimicóticas.

Anillo aórtico. Anillo

sintético que rodea a la válvula aórtica donde la hojuela de la misma

se une al músculo cardíaco, evitando así su distensión y dilatación.

Anuloplastia. Reparación

quirúrgica de un orificio anular anormal como en la insuficiencia

mitral por dilatación de la válvula, con el fin de conservar el calibre

inicial.

Asepsia. Conjunto de

procedimientos científicos destinados a preservar de gérmenes

infecciosos el organismo, aplicados a la esterilización del material

quirúrgico.

Asistolia. Síndrome que

es signo de extrema gravedad en ciertas enfermedades, debido a una

extraordinaria debilidad de la contracción cardiaca.

Ateroma. Acumulación

local de fibras y lípidos como el colesterol en la pared interna de una

arteria, con estrechamiento de su luz y posible infarto del órgano.

Autoinjerto. Injerto que

se aplica al mismo individuo del cual se ha extraído, es decir, el

donante y el receptor son la misma persona.

Cámara de flujo laminar.

Dispositivo que permite al operador trabajar en condiciones asépticas

en un área bajo un flujo no turbulento de aire estéril.

Carcinoma. Tumor maligno

o cáncer derivado de estructuras epiteliales, con tendencia a

difundirse.

Cardiectomía. Corte o

incisión que se realiza en las arterias y venas que conectan con el

corazón para realizar su extracción.

Clampaje. Maniobra

quirúrgica consistente en la compresión extrínseca o endoluminal de un

conducto, fundamentalmente vascular, con una pinza.

Coartación. Defecto de

nacimiento en el cual la arteria principal que sale del corazón, la

aorta, se estrecha en algún punto a lo largo de su recorrido.

Compatibilidad ABO.

Reacción del sistema inmunitario que permite detectar dos tipos de

sangre diferentes e incompatibles juntas, determinando lo propio de lo

ajeno.

Endocarditis.

Inflamación aguda o crónica de la membrana serosa que tapiza las

cavidades internas del corazón.

Endotelio. Tejido

formado por células aplanadas y dispuestas en una sola capa, que

reviste interiormente las paredes de algunas cavidades orgánicas no

externas.

Estreptomicina.

Antibiótico sintetizado por los hongos del género Streptomyces, o por

determinadas bacterias, que es activo frente a diversos bacilos.

Fístula. Conducto

anormal, ulcerado y estrecho, que se abre en la piel o en las membranas

mucosas.

Hemodiálisis. Paso de la

sangre a través de membranas semipermeables para liberarla de productos

nocivos de bajo peso molecular, como la urea.

Hemólisis. Liberación de

la hemoglobina en el plasma sanguíneo por destrucción de los glóbulos

rojos o eritrocitos.

Ictericia. Enfermedad en

la que se acumulan pigmentos biliares en la sangre por fallo del

hígado, cuya señal exterior más visible es la amarillez de la piel y

conjuntivas.

Insuficiencia aórtica.

Debilitamiento de la válvula aórtica que impide su correcto cierre y

origina un flujo sanguíneo retrógrado desde la aorta al ventrículo

izquierdo.

Isquemia. Disminución

transitoria o permanente del flujo sanguíneo de una parte del cuerpo,

producida por una alteración normal o patológica de las arterias

aferentes.

Laparotomía.

Procedimiento quirúrgico que consiste en abrir las paredes abdominales

y peritoneo, para estudiar los órganos internos a fin de detectar

anomalías.

Micosis. Enfermedad

infecciosa y muy contagiosa producida por ciertos hongos en alguna

parte del organismo.

Prevalencia. Proporción

de personas que sufren una enfermedad con respecto al total de la

población en estudio.

Septicemia. Afección

generalizada producida por la presencia en la sangre de microorganismos

patógenos o de sus toxinas.

Serología. Análisis de

sangre o suero que se utiliza para detectar la presencia de anticuerpos

contra un microorganismo o antígeno determinado.

Solución. Mezcla

homogénea que se obtiene al disolver una o más sustancias llamadas

solutos en otra llamada disolvente, separables por métodos físicos

sencillos.

Tisular. Perteneciente o

relativo a los tejidos de los organismos.

Trombogenicidad.

Capacidad de originar un coágulo o agregado de plaquetas y fibrina en

el interior de un vaso sanguíneo, colapsándolo y causando un infarto.

Trombo-embolismo.

Compactación de una masa no soluble (sólida, líquida o gaseosa) que es

transportada por el sistema vascular y desencadena isquemias tisulares.

7. APÉNDICE BIOGRÁFICO

Asociación Española

de Bancos de Tejidos (AEBT).

Asociación altruista de carácter

científico que tiene como finalidad genérica la de cultivar y fomentar

todas las actividades relacionadas con la conservación y trasplante de

células y tejidos de origen humano.

Barrat-Boyes, Brian

Gerald (1924, Nueva Zelanda - 2006, Nueva Zelanda).

Pionero cirujano cardiaco, en 1958

desarrolló el primer baipás cardiopulmonar de la historia, en 1962

presentó simultáneamente con Donald Ross el reemplazo de la válvula

aórtica por la de un cadáver humano mediante una ventajosa y simple

técnica quirúrgica y en 1969 profundizó en las técnicas de hipotermia y

paro circulatorio aplicado a la cirugía correctiva en los neonatos con

cardiopatías congénitas.

Dubost, Charles. (1914,

Brest - 1991, París).

En pocos años se convirtió en un

reconocido cirujano cardiaco francés, se centró en la cirugía mitral,

realizó en 1950 la primera resección de un aneurisma de la aorta

abdominal, posteriormente el primer trasplante de corazón en Francia y

en 1952 desarrolló una técnica para corregir las estenosis o

estrechamientos valvulares mediante la inserción de un dilatador tras

la exploración con el dedo índice, evitando así desgarrar el orificio

mitral.

Gross, Robert Edward.

(1905, Baltimore - 1988, Plymouth).

Considerado uno de los grandes

pioneros en la cirugía cardiaca, cardiovascular, pediátrica y general.

Trabajó en cirugía pediátrica durante más de 40 años en el Children’s

Hospital de Harvard en Boston, modificó la práctica y la comprensión de

la cirugía en todo el mundo. En 1938 consiguió con éxito la ligadura

del conducto arterioso en una niña de 7 años de edad (Lorraine

Sweeney), en 1945 realizó la primera cirugía correctiva de la

coartación de la aorta y desarrolló innovadores procedimientos para la

reparación de anomalías congénitas en bebés y niños a corazón abierto.

Prince Charles Hospital.

Reconocido hospital universitario

al norte de Brisbane en Australia que se centra en la medicina

cardiaca, respiratoria y cardio-cirugía torácica. Cuenta con servicios

de geriatría y rehabilitación, ortopedia, pediatría cardiotorácica y

una unidad psiquiátrica de 16 camas de cuidados paliativos. Tras un

programa de construcción en Febrero de 2007 se abrió un nuevo Colegio

de Médicos, salas de cuidados intensivos, un nuevo Departamento de

Emergencias y el antiguo permitió ampliar los servicios ambulatorios.

Ross, Donald N. (1931,

Londres - 2009, Londres).

Prestigioso cirujano británico

destacado por su procedimiento en la reconstrucción cardiaca y empleo

de válvulas humanas procesadas. Inventó la operación de Ross que es un

tipo especializado de cirugía de válvula aórtica en el que dicha

válvula enferma del paciente se sustituye por su propia válvula

pulmonar y ésta es sustituida por una válvula pulmonar criopreservada

de un cadáver humano. Este procedimiento mejora la supervivencia a

largo plazo pero requiere experiencia quirúrgica específica para

conseguir resultados duraderos y predecibles. Donald Ross fue un

consultor del National Heart Hospital de Londres y el invitado de honor

del congreso quirúrgico mundial para el procedimiento Ross que CryoLife

celebró en Octubre de 2008.

8. ÍNDICE ANALÍTICO

|

A Absceso Abdomen Aceptado Actualidad AEBT Almacenamiento Aloinjerto Análisis bacteriológico sexológico Aneurisma Anfotericina B Anillo aórtico Antecedente Antibiótico Anticoagulación Anticuerpo Antígeno Anuloplastia Aplicación Arteria aorta abdominal ascendente torácica carótida femoro-poplítea iliaca pulmonar renal subclavia Asepsia Asistolia Ateroma Australia Autoinjerto Autopsia B Bacteria aerobia anaerobia Banco de tejidos Baño antibióticos antifúngicos Barrat-Boyes Beneficio Bibliografía Biocompatibilidad Bioprótesis Braquiocefálico Brisbane C Calcificación Cámara de flujo Capacidad Carcinoma Cardiectomía Causa Cayado aórtico Célula basal viva Cérvix uterino Circulación Cirugía cardiaca coronaria pediátrica Ross urgencia Clampaje Clínica Mayo Universitaria Coartación Colágeno Comparación Compatibilidad ABO Complejidad Complicaciones Comprobar Comunicación Concepto Conservar Continuidad Contraindicación Contribuciones Coordinación Corazón Crecimiento Criterios aceptación exclusión generales neurológicos selección Criobiología Criopreservación Cuerpo Cultivo Curva aprendizaje supervivencia |

D Degeneración Demencia Desarrollo Descongelación Descontaminación Desinfección Diafragma Diagnóstico Diámetro Dificultad Dilatación Dimetil-sulfóxido Disección Diseño Disfunción Distribución Donante cadáver hepático multiorgánico potencial vivo Dubost E EE.UU Eficacia Endocarditis Endotelio Enfermedad aneurismática autoinmune maligna mitral neurológica sistémica tejido Enfriamiento lento rápido España Especie Esterilización Esternotomía Estreptomicina Estructura anatómica biológica Evaluación Evidencia científica clínica Europa Examen Éxito Experiencia Exposición Extracción corazón hueso órganos F Factor Fallo Fibroblasto Fístula Fractura Frigorífico Fuente Función G Geometría Gross H Hemodiálisis Hemodinámico Hemólisis Hepatitis A B C vírica aguda crónica Historia clínica médico-social Homoinjerto arterial cardiovascular criopreservado mitral valvular aórtico cardiaco vascular Hormona Hospital I Ictericia In situ |

Incertidumbre Indicación Infección cardiovascular protésica vascular Ingeniería Injerto pulmonar sintético Inmunodepresión Insonoridad Insuficiencia Intervalo Intervención Implante Irradiación Isquemia caliente fría K Kg L Laboratorio Lactancia Laparotomía Longitud M Macroscópico Manipulación Materia Medición Micosis Mortalidad hospitalaria quirúrgica Muerte cardiaca cerebral Murray N Negatividad Niño mayor menor Nitrógeno Normativa Nutrición O O’Brien Objetivo Obtención Operación Organización Órgano P Paciente complejo joven mayor menor pediátrico postoperatorio París Patología Pauta Pediátrico Penicilina Pituitaria Plazo largo medio Poliestireno Positividad Postoperatorio Precoz Preservación Prevalencia Prince Charles Prótesis valvular vascular Publicada Q Quirófano R Real Decreto Receptor Rechazo Reconstrucción Refrigeración Registro Rehabilitación Reinfección precoz tardía Reproducible Resistente |

Reestablecimiento Resultado aceptable pobre variable Revisión Riesgo alto anticoagulación Ross S Seguimiento Segmento arterial cardiovascular vascular venoso Septicemia Serología Sistema Solución antibiótica citoprotectora fría ideal transporte Sospecha Suero frío bovino Sustancia Sustitución biológica sintético valvular T Tasa permeabilidad rechazo Técnica aséptica compleja disección “free hand” prolongada protección quirúrgica subcoronaria sustitución Tecnología Tejido biológico cardiaco cardiovascular homólogo humano vascular Temperatura Test Tórax Toxicidad Tracto Trasplante cardiaco hepático órgano tejido Tratamiento Trombo-embolismo Trombogenicidad Tuberculosis Tumor U Umbral Utilización V Valencia Válvula aórtica cardiaca nativa pulmonar tricúspide viable Valvulopatía Velocidad Vena cava safena Ventrículo Viabilidad celular tisular Vida VIH X Xifopubiana Z Zona |

Este documento de

literatura gris ha sido realizado

por Omar García Rodríguez para la asignatura Diseño y Presentación de

Trabajos e Informes Científicos que impartió Antonio Ten Ros en el

curso académico

2008-2009 en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de

Valencia.

Todo intento de plagio estará

violando los derechos

de autor, si bien el Copyright (C) permite el empleo de las imágenes e

ideas contenidas en la presente página web con fines meramente

académicos o divulgativos.

Valencia, Lunes 01 de Junio de 2009