|

INSUFICIENCIA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA PREPOSICIONAL ESPAÑOL:

MULTIPLICIDAD DE VALORES E INVESTIGACIÓN DE POSIBLES ACEPCIONES INDEFINIDAS

POR LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

I. Presentación del ejercicio

El objetivo del trabajo se basaba en la señalización múltiple de valores que una proposición puede connotar, y como consecuencia, la extensión figurada hacia otros significados más abstractos. Tal ha sido ese proceso, que hoy en día, las personas que deciden aprender español como lengua extranjera, encuentran algunas dificultades en el uso de estos elementos. Nuestro propósito, entonces, ha sido el de identificar una serie de valores sencillos, en contraste con algunas acepciones imposibles de clasificar y el de exponer qué Gramática puede explicarnos semánticamente y de una manera clara esta partículas relacionales.

II. Introducción: Definición semántica-sintáctica de preposición

Según la RAE (2009), la preposición puede definirse como una palabra invariable y por lo general átona que se caracteriza por acompañar a un complemento al que denominamos TÉRMINO, respecto al cuál funciona como elemento introductor. La preposición y su término, regido tan solo mediante un correlato formal y semántico, consistente en la posición contigua de dicho complemento, forman en conjunto un GRUPO PREPOSICIONAL O PREPOSITIVO. Estos elementos MARCAN SEMÁNTICAMENTE a su adyacente, ya que INDUCEN en él ciertos significados que serán interpretados en función del predicado subordinante.

Se constituyen como una clase gramatical CERRADA, sin contenido LÉXICO, pero sí GRAMATICAL, lo que quiere decir que solo ofrecen un significado en relación a otros elementos de la lengua. Existen casos en que guardan esa relación con el núcleo verbal, pero el valor está en gran medida GRAMATICALIZADO. Asimismo, su significado ha de considerarse abstracto y casi siempre RELACIONAL, explicado en razón del término al que acompañe.

En cuanto a su función, se pone de manifiesto su carácter relacional, además de su rasgo de transpositor o índice funcional, es decir, la capacidad de alterar el papel que desempeñe el grupo sintáctico al que acompañe. No olvidemos que el sistema preposicional en español actual es sustituyente del sistema casual latino anterior, del que las funciones circunstanciales de los diferentes casos de acusativo, genitivo, dativo y ablativo quedan asumidas por este.

Así y todo, nuestra labor consistirá en intentar explicar el valor aproximado de cuatro preposiciones del conjunto existente en español, por lo que concretaremos una posible clasificación según los valores espaciales, temporales, y usos figurados, llamados nocionales, debido a lo cual nuestra reflexión tratará de partir siempre desde una concepción semántica-cognitiva de la preposición, no siempre fácil de exponer.

III. La preposición para

A. Introducción

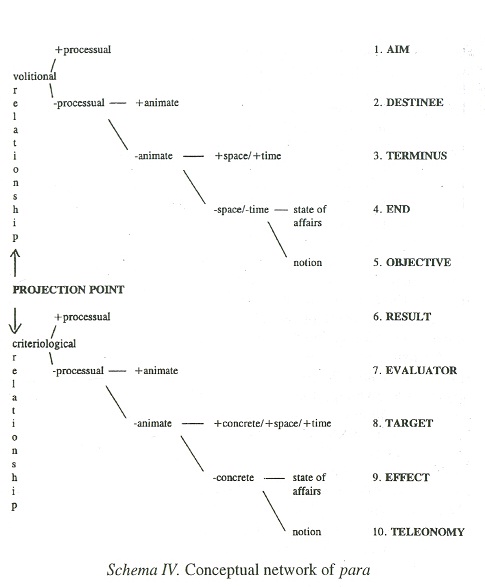

El RAE (2001) nos propone trece entradas diferentes para la preposición “para”. A fin de hacer una crítica objetiva de esta definición, procederemos mediante dos ejercicios, el primero, en que desarrollaremos las acepciones que nos parecían más claras, añadiéndoles matices y ejemplos, y una segunda parte, por el contrario, en la que intentaremos encontrar algunos fallos en las definiciones, buscando expresiones que desde nuestro punto de vista no se podrían incluir en ninguna de las diferentes entradas. También queremos señalar que a la hora de citar la evolución histórica de “para”, utilizaremos el mismo apartado de la preposición “por”, dado su idéntico origen diacrónico.

B. Multiplicidad de valores

Ø Finalidad

Una de las acepciones más claras era la de finalidad. Esta denota el fin o término al que se encamina una acción. De hecho, en expresiones tales como “Para acabar la pelea, me llevé a uno de los que reñían” se podría sustituir por “a fin de” o “por”. Este valor de finalidad también se puede encontrar en interrogativas como “¿Para qué madrugas tanto?” (1), denotando el motivo o la causa de algo.

Ø Dirección o destino

Con verbos de movimiento, “para” indica también dirección o destino. Para ilustrarlo, tomamos el ejemplo de frases tales como: “Vamos para tu casa en cuanto terminemos de trabajar” o “El tren para Albacete sale a las cuatro” (2 y 3). Debemos subrayar que esta dirección no suele ser siempre geográfica, ya que se puede usar también en otro ámbito, como el profesional, en esta expresión: “Ese chico va para médico” (4), o el temporal: “Va para tres años que no la he visto” (5).

Ø Valor temporal

Cuando “para” adquiere un valor temporal, puede indicar dos valores distintos, aun considerándolos bastante cercanos. En la frase “Los ejercicios que os he indicado son para el viernes“(6), “para” indica un plazo temporal. Sin embargo, en “Pagará para San Juan” o”El mueble estará terminado para la semana que viene” (7 y 8), ya no se indica un plazo temporal sino un tiempo límite para que se realice una acción.

Ø Partícula adversativa

Como conjunción adversativa, “para” significa el estado en que se halla actualmente algo, contraponiéndolo a lo que se quiere aplicar o se dice de ello. “Con buena calma te vienes para la prisa que yo tengo” (9). Por lo tanto, se puede usar en valoraciones negativas como “Para lo mal que me tratas, lo mejor es que me marche” (10) o irónicas tal como “Para lo que nos está explicando hoy, podría haberme quedado en casa leyendo” (11).

C. Ambigüedad y ejemplos confusos

Ahora que hemos visto algunas acepciones de manera más detallada, podemos cuestionar la definición del RAE (2001), preguntándonos si aquella es completa o si carece de algunos matices. Para realizar esta tarea, desarrollaremos nuestro razonamiento en torno a frases hechas, intentando ver si tienen cabida o no en alguna de las entradas propuestas por la RAE.

Comenzamos con la expresión “no estar para”, que connota una ausencia de ánimo en ejemplos como “con los problemas que tengo, la verdad es que no estoy para fiestas” (12). Muy rápidamente, nos pareció que esta expresión se podía considerar como el equivalente negativo de la décima acepción del RAE (2001): “Junto con verbos, resolución, disposición o aptitud de hacer lo que denota, o la proximidad o inmediación a hacerlo. Este último valor se une al verbo estar.” Sin embargo, esta solo habla de la combinación de la preposición “para” con un verbo, mientras que nuestros ejemplos están ambos formados por un sustantivo. Por consiguiente, podríamos decir que esta entrada no es completa y que debería añadir la perífrasis “no estar para + sustantivo”. Bosque y Demonte (1999) es la gramática que explica de manera más sencilla el sentido de la oración negativa: “La construcción “estar para”, sobre todo en frases negativas o de significado negativo, expresa desgana, inoportunidad o ineptitud”. No obstante, ya que no nos habla de la combinación de la perífrasis “no estar para” con un sustantivo, la explicación de la RAE (2009) nos pareció más apropiada, dado que sí que desarrolla este punto con la explicación siguiente: “Este uso, frecuente en las oraciones negativas, se obtiene también con grupos nominales. No estar alguien para viajes”.

En algunos casos, cuesta aún más relacionar una expresión con una entrada. Tomamos como ejemplo el caso de “la comida está para chuparse los dedos” (13). Se nota que esta expresión tiene un valor enfático muy fuerte, pero debido a que sea una frase hecha, cuesta asignarle un valor específico. En Bosque y Demonte (1999), se dice que cuando “para” puede ir precedido de “como”, este indica finalidad o motivo y que “la frase puede teñirse entonces de matiz causal”. Según la RAE (2009), estas fórmulas se asocian a veces con los efectos irónicos provocados por alguna exageración en frases tales como “veo que trajiste papel (como) para escribir una novela” (14). Sin embargo, en muchos casos, de los cuales forma parte nuestro ejemplo del principio, estas fórmulas ya están lexicalizadas, por lo que dejan de connotar el matiz antes señalado.

D. Conclusión: Gramática con mejor definición semántica

Finalmente, podríamos decir que deberían introducirse algunas apreciaciones concretas respecto a las frases hechas en el RAE (2001), ya que a veces no se pueden relacionar muy claramente con alguna de las acepciones. Por su estructura muy detallada aunque un poco compleja, la Nueva Gramática de la Lengua Española (2009) fue la que más nos ayudó a completar estos valores inconexos.

IV. La preposición por

A. Origen y evolución histórica

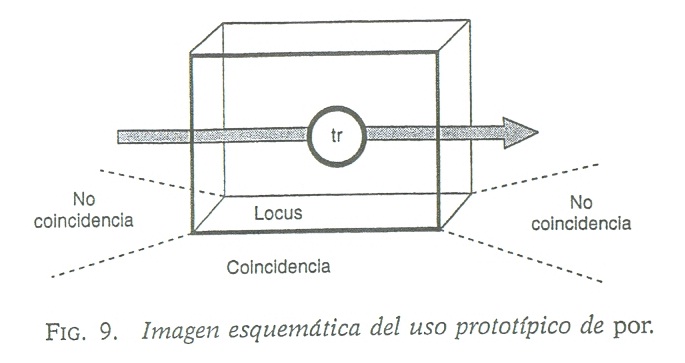

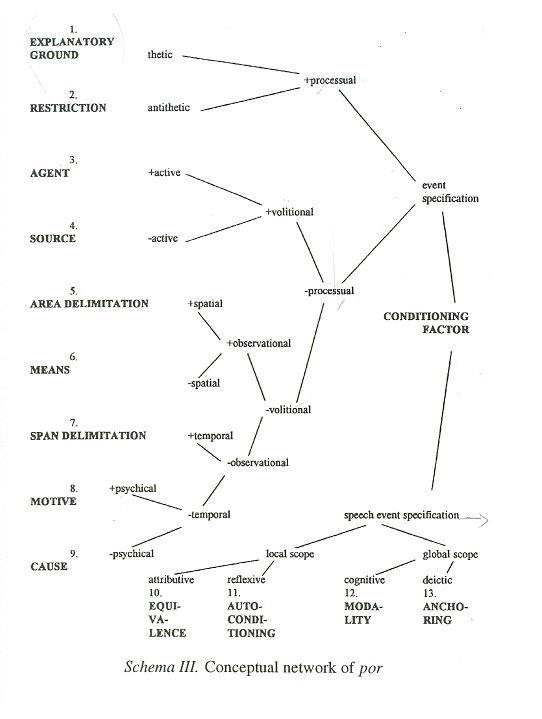

Su origen procede de la preposición latina “per”, que poseía el principal valor físico de “movimiento a través de”, sobre la que influirá otra forma, “pro”, utilizada para designar la “posición delantera o anterior” (con respecto a nuestras espaldas), tras lo cual se derivarán el resto de usos figurados. Consecuentemente, surgirá el término iberorrománico por, en el que confluirían formal y semánticamente ambas preposiciones, y que más tarde será combinado con la preposición ad, que expresaba un locus de dirección y que derivaría en valor final inequívoco. Variantes como por a, pora, per a y per concurrirán todas en la forma actual por. Progresivamente, se produjo la distinción entre las formas para y por y la atribución de los valores de “causalidad” y “finalidad”, lo que no impidió que por siguiera pudiendo expresar ambos valores.

B. Multiplicidad de valores preposicionales

Entre los valores más comunes y clarividentes de por en la RAE (2001) destacan:

Ø Introductor del segundo término en una operación matemática en la que se multiplican las cifras (valor nº 15):

Ejemplo 1:Dos por dos son cuatro, pero uno más uno no son siete.

Ø Tránsito por el lugar. En el valor nº 2 de por, se señala un locus entre dos puntos espaciales a través del cual se pasa de un origen (A) a un destino (B). Ej. 2: Si llegas a ir por el puente de San José ese día, te mueres. Se derivarán valores como “trayecto o curso de un movimiento” (Ej. 3: “Pasear por el parque.”) o “atravesar el espacio vital o cercano”, como en “La A7 pasa por el chalet de mi sobrina (4)”.

Ø Medio por el cual se concibe la realización de una acción (valor nº 8): Ej. 5: “¡Mujer, cómo dejas al pobre por teléfono!”

Ø Determina espacios temporales imprecisos, sin una fijación exacta en el futuro: Ej. 6: “Por marzo, habremos cambiado de gobierno” (valor nº 5). En el §29.8ñ de la RAE (2009), este es uno de los valores cercanos con respecto a la preposición “para”, que en este contexto expresaría “tiempo preciso en un futuro”. Ejemplo 7: “Para el lunes, quiero la presentación”.

C. Ambigüedad y ejemplos confusos

I. Desfase de actualización de la construcción preposicional a + por + sustantivo, con el sentido de “en busca de”. Ej. 8: “Paco, vete por una gallega.”. La RAE (1973) describe las dos opciones y Bosque y Demonte (1999) considera este giro un solecismo, pese a su aceptación en el español actual, pero anómalo en la mayoría de América. En BOSQUE y DEMONTE (1999: 689-690) A pesar de su posterioridad, el valor nº 22 expresa que “se usa en lugar de la preposición a y el verbo traer u otro”. En la RAE (2009), este uso aparece ya como una expresión correcta.

II. Inapropiada definición formal del valor nº 23. Si indagamos en el cuarto valor de significado en el RAE (2001), entenderemos que esta acepción, “Con ciertos infinitivos, usado igual que para.” es inadecuada. Ej. 9: “Por// Para no molestar, me fui al salón”. Construido en base a “cierto tipo de” formas verbales no personales, sintagma que no especifica y ni clarifica los valores del término, reformularíamos la acepción con un matiz de “finalidad”.

III. Ausencia de culminación descriptiva. El valor nº 14, define tal que así: “Junto con algunos nombres, denota que se da o reparte con igualdad algo. Además de la imprecisión del sintagma “algunos nombres”, ante el rigor categórico de un diccionario, podemos observar que el valor ofrecido denota “el reparto equitativo de un todo entre diferentes partes”. Sin embargo, “casa por casa, busqué mis apuntes” (10), ejemplificaría esa falta de matización. Este valor distributivo se explica de una manera más detallada en el §29.8s de la RAE (2009), donde como hemos anotado, la acción del predicado se reparte entre los miembros de un complemento a quienes consideramos “uno a uno” sucesivamente.

IV. Ausencia de matización en el valor nº 18, “idea de compensación o equivalencia”. Ej. 11: “Te doy mis veinte tazos por tu bolsa de Ruffles”. Tal y como se redacta el apartado 36.10e del RAE (2009), este uso de por lleva implícita una idea de sustitución y de cambio, ya que este significado podría equipararse a la locución prepositiva “a cambio de”. Por tanto, la solución a este problema se solventaría con una definición algo más detallada, dirigida hacia todo el mundo hispanohablante, ya que no debemos olvidar el uso de distintos colectivos, tanto nativos como extranjeros, que hacen sobre esta obra.

D. Conclusión: Gramática con mejor definición semántica

Como podemos observar, la imposibilidad de describir en su totalidad los diversos valores y usos de por radica, en gran medida, en su evolución paralela con la preposición para. La RAE (2009), obra referencia en el panorama actual, detalla con rigurosidad y atención la mayoría de valores de estos elementos relacionales, y estructura estas aclaraciones en función de la categoría gramatical a la que pertenezca la construcción dada. En este sentido, los diferentes apartados a los que remite la descripción de por contrastan con la sencillez y síntesis de Bosque y Demonte (1999), que nos describe de una manera más pragmática sus valores. En cualquier caso, y al ser una obra posterior, no podemos negar que nos hayamos basado en ella como pilar estructural de nuestras explicaciones, dado su inmensa capacidad descriptiva del carácter semántico-sintáctico de una preposición, por otra parte, necesario en cualquier gran obra que se precie.

V. Comentario final

Para finalizar, hemos de disculparnos dado la extensión del trabajo, que ha sobrepasado el límite establecido, argumentado por la gran cantidad de justificaciones necesarias para una comprensión clara y sencilla del comportamiento de estos valores.

En el anexo que adjuntamos, ajeno a la demanda del ejercicio grupal, explicaremos brevemente la múltiple problemática entre las preposiciones por y para, centrándonos, en ese colectivo de personas que estudian español como lengua extranjera. Con el fin de aclarar su uso diferente, intentaremos ofrecer una visión cognitiva de ambas preposiciones, basada en un primer valor físico y espacial, del que se derivarán el resto.

Por último, añadiremos que la RAE (2009) ha demostrado su capacidad descriptiva a partir de criterios, tanto semánticos, formales y sintácticos, que siempre han dirigido, el desarrollo de los capítulos. En contraposición, la antepenúltima obra publicada por la RAE, la vigésima edición de su diccionario, se estructura en base a distintos argumentos, los cuales, difieren entre sí. Sabemos de la complejidad absoluta que una tarea como esta debe suponer, pero también exigimos como miembros de la comunidad hablante un rigor y un criterio dignos, plasmados en teoría tras una obra de tal referencia como lo es ésta.

VI. Bibliografía

-ALARCOS LLORACH, Emilio (1994): Gramática de la lengua española, Madrid, Ed. Espasa Calpe.

-ALVAR, Manuel y POTTIER, Bernard (1987): Morfología histórica del español, Madrid, Ed. Gredos.

-BELLO, Andrés (1875): Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos (Ed. 1988), Madrid, Ed. Arco-Libros.

-BOSQUE, Ignacio y DEMONTE, Victoria (1999): Gramática Descriptiva de la lengua española, Madrid, Ed. Espasa Calpe.

-DELBECQUE, Nicole (1996): “Towards a cognitive account of the use of the prepositions por and para in Spanish” (pp. 249-319), en H. CASAD, Eugene (editor) (1996): Cognitive linguistics in the redwoods: the expansion of a new paradigm in linguistics, Berlín, Mouton de Gruyter.

-JOSEP CUENCA, María e HILFERTY, Josep (1999): Introducción a la lingüística cognitiva, Barcelona, Ed. Ariel.

-MOLINER, María (2003): Diccionario de uso del español (3ªed.), Madrid, Ed. Gredos. (II vols.)

-REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1973): Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid, Ed. Espasa Calpe.

-REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2009): Nueva gramática de la lengua española, Madrid, Ed. Espasa Libros (vols. II)

-REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2001): Diccionario de la Real Academia de la lengua española (22ª ed.), Madrid, Ed. Espasa Calpe.

-SECO, Manuel, ANDRÉS, Olimpia y RAMOS, Gabino (1999): Diccionario del español actual, Madrid, Ed. Aguilar.

-SLAGER, Emile (2004): Diccionario de uso de las preposiciones españolas, Madrid, Ed. Espasa Calpe.

|

.gif)

.gif)

.gif)