SOBERBIA: TRASTORNO NARCISISTA

Victor Frankestein

La Soberbia es entendida por la Iglesia como el Pecado Capital por excelencia ya que se considera como el origen de la existencia del Demonio, ángel caído al rebelarse contra Dios, por soberbia, al querer emularle y alcanzar su grandeza.

Así la Escolástica pone la Soberbia a la cabeza de todos los vicios, generadora del mal por antonomasia. la entiende como “desear más excelencia de la que a uno le conviene”, que “rehusa sujetarse a Dios como si fuera contra su dignidad y quiere vivir a su antojo como si no tuviera necesidad de Dios”, “quiere ser estimado y loado de los otros”, “se tiene por digno, más de lo que merece”.

Vemos pues, como los Escolásticos captaron el patrón de grandiosidad que late en el fondo del Trastorno Narcisista de Personalidad.

Este patrón de grandiosidad exige una admiración excesiva, se tiene por único y especial, alberga fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez o belleza imaginarias y presenta comportamientos o actitudes arrogantes y soberbias.

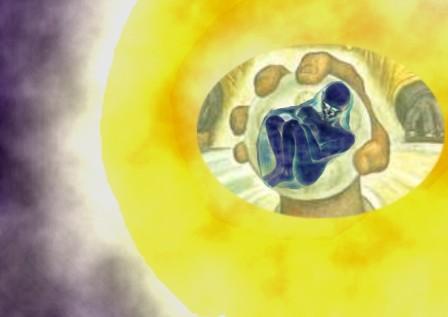

Podemos superponer lo que supone la fantasía narcisista de omnipotencia, a lo que en el relato bíblico supone el momento en que Luzbel se enfrenta Dios para ser como Él, es decir, no quiere tener una individualidad que le separaría de Dios, ansía identificarse con el poder absoluto del Creador, al igual que el Narcisista se queda fijado en la fantasía de la omnipotencia.

Según Freud, Dios y el Diablo en un principio eran idénticos, como una sola figura disociada en dos. En el relato bíblico Luzbel es el más hermoso de los ángeles, es una imagen especular de Dios que, para seguir siéndolo, precisa encarnar su antítesis.

Siguiendo igualmente a Freud, recordamos que desde el punto de vista analítico, en la relación con el padre aparecen asimismo estas dos instancias, la de sumisión y la de rebeldía.

Los esfuerzos desesperados del Ángel Malo luchando contra Dios, para no separase de Él, aún a costa de su condenación, se repiten en cada Narcisista en su afán desesperado de seguir sintiéndose omnipotente, conjurando así la amenaza de perdida o abandono por parte del objeto, aún a costa de la más absoluta soledad real.

Victor Frankenstein: M. Selley

El nombre de Frankenstein viene asociado, inmediatamente a la figura de un ser enorme, monstruoso, deforme y fantasmal, con su marcha mal coordinada y sus articulaciones desencajadas, tal y como la iconografía cinematográfica en sus múltiples versiones, nos lo ha ido mostrando desde los albores de esa industria de sueños.

Pero Frankenstein forma parte más bien, del universo de la pesadilla, donde se agazapan los miedos más primitivos, aquí proyectados en el temor que inspira lo antinatural y demoníaco.

Sin embargo, el protagonista de la novela de Mary W. Shelley no es el monstruo, sino su creador, Víctor Frankenstein, que llevado de su soberbia y de una estructura de personalidad narcisista concibe, muy joven, la imponente idea de dar vida a un ser similar a sí mismo, crear un ser humano.

Posee esta novela todas las características de los relatos del romanticismo: en la forma, epistolar y autobiográfica, en cuanto al lirismo de las descripciones de la naturaleza, desde Suiza a Inglaterra y por la elección de un tema enlazado con la omnipresente idea de la muerte y su parafernalia de tenebrismo.

Pero, además enlaza también, y es una más, con las múltiples aproximaciones al tema del doble, pues el engendro que crea Víctor no es otra cosa que un alter-ego de él mismo, en donde ve proyectada la faz terrible del monstruo que cada uno llevamos dentro.

De nuevo queda patente, como en el posterior Dr. Jeckill y Mr. Hyde de Stevenson, como la desmesurada soberbia del hombre que pretende traspasar la barrera del conocimiento para llegar a las fuentes de la vida, alcanzando así el fuego prometéico sólo reservado a los dioses, va seguida de la entronización del poder del mal, que escapa ya al control del hombre que trató de jugar con el poder de Dios.

Y aunque el monstruo creado por Frankenstein dispone también de un abundante caudal para el bien, es el genuino narcisismo de su padre, Víctor, que no quiere reconocer a su criatura por resultarle tan monstruosamente imperfecta, el que le reduce a convertirse únicamente en mal.

Víctor Frankenstein ha sido un niño feliz. Podríamos empezar su patobiografía recordando que es hijo de un padre ya anclado en la madurez, y de una madre joven, liberada de la miseria material por su generoso padre, y que ambos ven en este niño “su juguete y su ídolo”. Un pequeño rey entronizado en un hogar próspero que recibe como regalo, a los cinco años, a una compañera de juegos, huérfana, rescatada también del hambre, que su madre le ofrece: “Tengo un precioso regalo para ti, Víctor; mañana te lo traerán.

Y cuando, a la mañana siguiente, me presentó a Elizabeth diciendo que era el regalo prometido, yo, con infantil seriedad, interpreté sus palabras en sentido literal y consideré a Elizabeth mía”.

No cuesta imaginar que un niño que se desenvuelve de esta manera adquiera un sentimiento de omnipotencia y excelencia indudables.

Víctor se define como violento y apasionado y, en su afán de aprender comienza, ya en la adolescencia, a dirigirse a las llamadas ciencias ocultas de los medievales que le parecen más apropiadas para penetrar en “los secretos metafísicos y físicos del mundo en su más alto sentido”.

Y así, siempre en pos de lo más alto, desprecia el racionalismo que impera en la Filosofía y la Ciencia de su siglo (el XVIII), desoye los consejos de su padre respecto a ciertos autores esotéricos (Paracelso y Cornelius Agrippa) y acude a la Universidad de Ingolstad con el ánimo ya predispuesto a seguir sus inclinaciones alquimistas menospreciando y mal interpretando la voz de sus doctos preceptores académicos.

Consigue así, pasando por encima del respeto natural que el ser humano siente por la vida y la muerte, sin importarle la profanación de las tumbas, o la tortura de animales vivos, descubrir el secreto de la vida, y, al ver coronadas por el éxito sus investigaciones: “...la vida y la muerte me parecieron barreras ideales que yo sería el primero en romper, derramando un torrente de luz sobre nuestro mundo en tinieblas. Una nueva especie me bendeciría como su origen y creador”.

Víctor Frankenstein ha alcanzado pues el poder de Dios para crear vida, por lo que puede liberarse de los designios de Dios, igualándose a Él en excelencia y dignidad.

Y, nada menos, que concibe infundir esa vida a un ser humano que sea réplica suya, para lo quien elige los elementos adecuados, proporcionados y hermosos, las piezas para una criatura digna de su creador, pero cuando la criatura cobra vida, el resultado del conjunto no es favorable: los ojos son aguanosos, los labios negruzcos y la piel apergaminada: “Incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado, salí precipitadamente de la habitación”.

La novela está relatada en primera persona por el protagonista, y hay en toda ella una corriente exculpatoria con la que la autora trata de mover al lector a la compasión por Víctor, que a partir de este momento es víctima de su propia creación.

Pero Víctor Frankenstein, humillado en su narcisismo por el resultado de su obra, que no se ha materializado en el ser maravilloso que le diera la réplica adecuada, abandona irresponsablemente a su criatura negándole cualquier sentimiento amoroso que habría podido cambiar el curso de los acontecimientos.

Víctor Frankenstein odia a su imperfecto hijo desde el momento que tiene que aceptar que no ha podido emular completamente a Dios, odia su aspecto físico repulsivo que le recuerda constantemente su “chapuza”, y, sin embargo ha creado un ser, en muchos aspectos, dotado de capacidades sobrehumanas.

Y este odio del narcisista, incapaz de admitir un fallo que ensombrezca la totalidad de su obra, es el que sembrará la muerte y la desolación entre los suyos.

La falta de empatía de Víctor Frankenstein, abusivamente encubierta en la novela de expresiones vehementes de amor por los suyos, se hace patente en el abandono en que deja a su padre, hermanos y prometida en pos de la consecución de sus metas; primero de su ambiciosa tarea de creación y posteriormente en su constante pulso con el monstruo.

Porque, y aquí volvemos a recordar el tema del doble, Víctor no deja de admirarse por la grandiosidad de la inteligencia y habilidad dialéctica de su “hijo”, su resistencia física y sus iniciales nobles sentimientos que se han visto sistemáticamente machacados por la repulsión que su aspecto físico produce en los hombres.

¿Qué impide a Víctor Frankenstein acabar con el monstruo de un pistoletazo y dar fin así a su carrera de sufrimiento y horror? ¿Es que, a pesar de todo, Víctor le reconoce como algo suyo, pero es que al mirarse en el estanque esperando encontrar su hermosa imagen reflejada se ha encontrado con la faz monstruosa de la soberbia?

Y así, se cumple una vez más, que una personalidad trastornada sufre y hace sufrir, y si bien la fantasía de una novela gótica materializa en un monstruo la capacidad destructiva del producto de una personalidad narcisista, es cierto que este tipo de personalidad es incompatible con unos vínculos afectivos auténticos.

Por ello, el monstruo elimina, sistemáticamente, al hermano menor, al amigo, a la novia e, indirectamente, al padre de Frankenstein, dejándole esencialmente solo frente a su destino.

Evidentemente, la Soberbia, como Pecado Capital, nada menos que el atrevimiento de alzarse contra Dios, trastocando el orden universal de la vida y la muerte, no puede sino acabar con la condenación eterna para el hombre que ha sucumbido a ella; y la personalidad narcisista, aislada en su sentimiento de omnipotencia y excelsitud que actúan como barreras infranqueables, a la vez que defensivas del contacto con los demás, priva al individuo de la vivencia de existir con los otros.

Víctor Frankenstein está, pues, condenado a vagar por el mundo con la única compañía de la sombra monstruosa, inmensa, poderosa e indestructible que su narcisismo ha creado.

Aún teniendo conciencia del dolor que para sí mismo y para los suyos ha supuesto su apuesta contra el destino, sólo en su lecho de muerte puede

decir: “...parecía que me estaba reservado un gran destino, hasta que caí para no levantarme nunca más...”.

Únicamente cuando Víctor Frankenstein ha muerto, su monstruo desaparece entre los hielos eternos dispuesto a consumar también una ceremonia suicida que pone de manifiesto idéntico narcisismo en su personalidad: “Subiré triunfalmente a mi pira funeraria y gozaré en la agonía de las llamas torturadoras”. Imagen especular, al fin, de Víctor Frankenstein.